每周文摘 08252025

本周观影

- 碟中谍8:最终清算:碟 8,还是如常,继续神般的上天入地下海,推荐

- 孤独的美食家除夕SP:京都・名古屋出差篇:孤独与美食同在,推荐

- 小偷家族:个人可能不是很喜欢这种题材以及情节

本周播客

- E203|股票代币化时代,揭秘Robinhood商业模式与加密野心 - 硅谷101:了解一下 HOOD 的商业模式,也了解啥事证券链上交易

本周文章

“都什么年代了程序员还在手搓代码,连小白都能写 Prompt 生成代码了” | 宝玉的分享

- 任何情况下,都应该尝试用一下 AI Coding

- 原型开发适合用 AI 写代码

- 当你需要借助代码来理清楚思路或者保持心流的时候,手搓代码

- 当你需要从一门语言翻译到另一门语言,用 AI 生成

- 当你无法用文字或者图片描述你要做的事情的时候,或者写 Prompt 的成本更高的时候,手搓代码

- 当 AI 写的代码质量满足不了要求的时候,只能依赖于手搓

- Debug 代码的时候,优先用 AI

- 模块级、上下文充足的代码优先使用 AI 生成

- 需要长期维护的核心代码,最好手搓

AI 不是万能的,但是当下没有 AI 是万万不能的。

今天到西溪湿地的麦家理想谷写博客,第一次见如此纯粹的阅读空间。

它位于西溪湿地内,周边环境很好

店内非常安静,都在读书,氛围极好

硬件设施不错,沙发、桌子质感都很好

没有商业,不卖书、不卖咖啡,但提供免费咖啡

不提供 wifi,桌上提示「请阅读,匆办公」,希望进来的人只为读书,从结果上看,确实读书为居多。以至于用电脑写博客的我显得格格不入,下次写博客不来这里了,但读书可以多来

有机会去探访一下,我也可以考虑周末访问上海书店活动,比如去过几次的北外滩的建投书局,以及诚品书店。

在某一刻,我感觉进入非常神奇的状态,那个状态,其实我非常熟悉,就是心流、入定的状态,过去的两年里,我在很多时刻都是进入那种状态的,几乎每天都能保持几个小时的那种状态,以至于我的产出非常高,解决问题的速度也非常快。

我觉得那种状态下的我,叫高维度的我。与之前的我所不同的是,以前的我读书、学习,都非常慢,我越是相信努力的作用,投入越多的时间,但是产出却完全不行,直到现在,我才真正理解了背后的原因。

就是过去的我,一直在低维度的努力,在低维度去改进、更新自己,看似努力、认真的背后是一种假努力,比如,在自己很困、很累、状态不好的时候,依然强撑着自己去努力,与自己做对抗,试图逼着自己去上进,结果当然也是事倍功半。

而这两年,我好像打开了自己身上的高维度自我的开关,每日投入的时间更少了,做的事情反而更多了,产出也更加高效了,因为我知道每个时间的价值不一样,也知道我自己身上有高维度的自我和低维度的自我,当我试图去激发、唤醒自己身上的高维度自我时,常常有如有神助的感觉。

我理解的是,高维度的自我就是我们人类经过上亿年演变进化而来的一个精密的、充满灵性和创造力的内在系统,它的内部本身是完美的,跟佛教讲的吾本自具足有点像,即我们每个人的内在都是圆满、自足的,我们内在的系统也是完美的。

只是我们由于现代社会注重效率、注重工业、注重技术、注重逻辑思维,渐渐地把这部分灵性给蒙蔽、忽略了,一旦我们激发出那部分圆满的一面,我们在一些创造性的事情会有很大的突破,这也是我过去两年在写作上轻松写了上百万字的文章的核心原因之一,因为我大部分时间都是在那种状态下创作的,我甚至觉得自己写出来的东西不是自己的产物,是某个神秘的力量经由我的身体自然而然流露出来的。

我的想法是:

- 主动去屏蔽外界的干扰和杂乱信息

- 多接触大自然,大自然能存续这么久,自然有其道理,我们能从中获得非常多的启发

- 欣赏那些高能量的艺术作品,用心灵去触达、感受作者当时的状态

- 减少自我的批评,自我对抗,让其顺其自然

一旦我们有意识地靠近它,久而久之,我们身上的灵性开关会自然而然地被打开,我们的感知力,内在觉察力,充满灵性、自足的那一面就会显现。

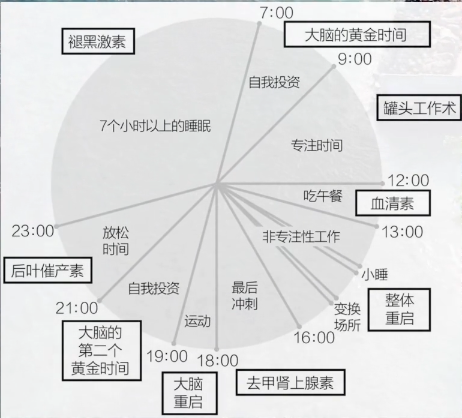

也提到了精英都是时间控,以及柳比歇夫的书以及时间管理方法,上面的几点值得学习,特别是 2 和 4,3 其实要持续的努力,很多时候我觉得是和从小所受的教育有关,我个人遗憾的是就是对家里小伙这方面的教育少了;对于每日的做法和习惯,要在看看自己的 routine,遵循起来就好。

Kronos: Live Probabilistic Forecast

预测价格的工具,作为一个技术人可以看看,值得尝试。

李录为《穷查理宝典》(查理·芒格智慧精要)中文版所做序言

格雷厄姆-多德都市的超级投资者们

多读几遍上面的 2 篇,段总推荐的(我是段总的粉丝)。

It’s School time! Adventures in hacking kindle | Sam Khawasé

留着以后自己折腾 Kindle 用。

科技爱好者周刊(第 363 期):最好懂的神经网络解释 - 阮一峰的网络日志

里面提到的神经网络科普文章: How Can AI ID a Cat? An Illustrated Guide. | Quanta Magazine,不错。